source: KUBRICK.blog.jp|スタンリー・キューブリック

『薔薇の葬列』も『時計じかけのオレンジ』も同時期に勃興したサイケデリック・カルチャーの影響下にある作品だ。表層的な類似点だけで「影響した・された」と断定して良いものだろうか?

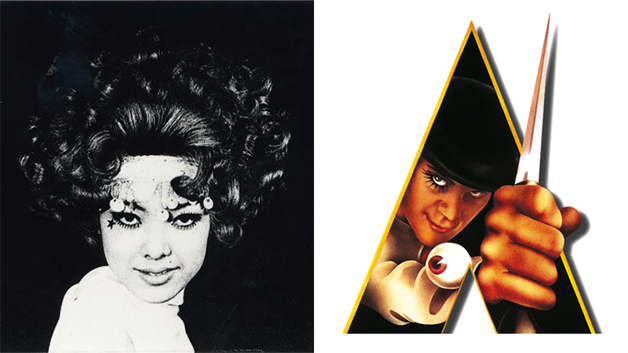

前記事でも紹介した『薔薇の葬列』と『時計じかけのオレンジ』の類似点を比較した動画。

2013年に書いたこの記事において、

実際はどうであれ、現状の推論にもなり得ない憶測レベルで影響云々を喧伝するのは著しく論拠に乏しい。『薔薇…』は『薔薇…』として論評すべきで、そこに『時計…』を絡めて論じるのは歴史の検証に神話を持ち出すくらい意味のない行為だ。もっと情報が出そろってからでも遅くはない。『薔薇…』論者は少し頭を冷やした方が良いだろう。ただ可能性はゼロではないので今後も成り行きは注視していきたいと思う。

と書きましたが、そろそろ情報も出尽くしてきたようなので、結論を記事にしたいと思います。

まず、前回記事でソースとした、日本版Wikipedia『時計じかけのオレンジ』にあった記述、

1970年にロンドンで上映された 『薔薇の葬列』 を観たスタンリー・キューブリックが、次回作 『時計じかけのオレンジ』 の「早回しのセックスシーン」等、同作のビジュアルの参考としたと云われる。(ハーバード大学ウェブサイトより)

は現在削除されています。

そしてそのソースとされた、ハーバード大学のJulie Buck氏が「キューブリックは一瞬のカット割り、若者のギャングイメージ、早回しのモンタージュシークエンスの影響を受けた」という指摘の記事を載せたサイトは、現在はそれ自体が存在しません。

また、英語版Wikipedia『Funeral Parade of Roses』にはその記述はなく、同じく『A Clockwork Orange (film)』も「『薔薇の葬列』と似た方法」とトーンダウンしています。IMDbの『Bara no soretsu』のトリビアの項目に「スタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』に視覚的および聴覚的なインスピレーションを与えました」とあり、同じく『Tokei Jikake no Orenji』のトリビアの項目にも「この映画は『薔薇の葬列』から大きなインスピレーションを得ました」とあります。しかし、これらIMDbのトリビアは前記事を書いたにはすでに存在していたもので、単に「修正されていない」と判断しても良さそうです(そもそもこの項目はユーザーが書きっぱなしな場合が多い)。

指摘されたシーンについては前回記事で検証した通りで

早回しのセックス・シーンについては、キューブリック自身が「この種のシーン(ラブシーン)をおごそかにするために、ごくありふれた用法のスローモーションがふさわしいとする考えを風刺するためには、よい方法だと私には思えた」(『ミシェル・シマン キューブリック』より)と語っていて、つまり通俗的なラブシーンの演出を逆手に取りたかった意図を説明している。原作でのアレックスはこのシーンに第九をかけているが、音楽を担当したウェンディ・カルロスの証言によると当初はオーケストラ版『ウイリアム・テル序曲』が使用されていた。それについては「(ラブシーンに)標準的なバッハの演奏に対して、(『ウイリアム・テル序曲』を使うのは)うまい音楽ジョークだと思えた」(『ミシェル・シマン キューブリック』より)

と証言していて、『薔薇…』や、その影響を感じせる部分は全くありません。

ピーターのつけまつげメイクについては、マルコム・マクダウェルが「ケンジントン・チャーチ・ストリートに1ヤードのつけまつげが売っていてスタンリーに買って行ったら、面白い付けてみろ!って。片目と両目に付けた写真を撮ったら電話があって片目の写真がすごくいい、なぜかわからないけどって」と証言しているので、キューブリックのアイデアではなかったことが判明しています。また、『時計…』制作時のプロデュサーであるヤン・ハーランも、アシスタントであるアンソニー・フリューインも「(キューブリックが『薔薇』を観た)記憶はない」と証言しています。(『【関連記事】スタンリー・キューブリックが好んだ映画のマスター・リスト(2016年7月25日改訂版)』より)

以上の事実から、シーンやメイクなどの表面的な類似性を「影響」と断定したハーバード大学のJulie Buck氏の記事が一人歩きした結果であり、実際は単なる時代の映像トレンド(サイケデリック・カルチャー)による偶然の類似と考えられ、両者にはなんの関連性もないというのが結論になります。

以上ですが、この結論は大いなる示唆を含んでいると思います。それは「それなりに権威や知名度を持った人の発言は、その正確性などを検証することもなく拡散され、間違いのまま事実と認定されやすい」という現実です。

例えば、ある映画評論家が「『スパルタカス』でキューブリックが撮影監督に『黒い罠』のワンショットで有名なラッセル・メティを抜擢したのは慧眼」と評したとします。確かに『スパルタカス』には監督:スタンリー・キューブリック、撮影監督:ラッセル・メティとクレジットされています。これだけを見れば、その映画評論家の言うことに説得力があると感じられますが、事実は違います。『スパルタカス』においてキューブリックはアンソニー・マンの代わりに抜擢された監督で、キューブリックが監督に就いた時点でメティはすでに撮影監督でした。そのメティとキューブリックの中は散々だったことは以前ここで記事にしまします。こういった「正しい情報」を知っているファンからすれば、この映画評論家の論は事実誤認どころか「デタラメを拡散する害悪」にしか映りません。

一応、映画評論家の立場を擁護すると、誰もが大量の情報に気軽にアクセスでき、誰もが自由に論評できるネット時代において、クチコミサイトやファンサイトが映画評論家の仕事を奪ってしまったという現実があります。そんな時代において映画評論家が存在するためには「ファンレベルでは語れない持論を(無理矢理にでも)展開しないと注目されないし、生き残れない」ということになります。その結果、「根拠薄弱や事実誤認だが刺激的な暴論」を「さも事実であるかのように公表する」という行為に走ります(YouTubeの再生数も稼ぎたいですからね)。具体的な名前は差し控えますが、(YouTubeに動画を上げている)I氏やM氏にはその傾向が強いので、注意する必要があります。

正直言いまして、いちファンであり単なる一般人である管理人が「どうしてここまでしなければならないのか」という思いはあります。それにそんな「暴論」を否定しているヒマがあるのなら、読者の皆様の役に立つ、面白くて興味深い「事実」や「情報」を記事にしたいのです。ですので、それら映画評論家の「暴論」をいちいち相手にはしませんが、読者さまには前述したように映画評論家を取り巻く状況をご理解した上で、「ソースや裏取りのない論はチラシの裏」というリテラシーを持っていただいて、ネット上の評論や情報を得るように心がけていただきますよう、お願いいたします。